70.珍しくもイギリスの話 | |

| name: | 大山幸彦 - 2002年07月25日 20時25分59秒 |

どういうわけか、私はテンシュテットの振ったマーラーの7番の第一楽章のみ大変美しいと思います。私はマーラーには関心がないのですが、この楽章の演奏の大変な透明感と等質性、詩情(硝子の夜の森のごとく)に惹かれます。特に主題を演奏するホルンが、短いソ(G)の音をきちんと鳴らしているのは素敵。現代のイギリスより細い感じがします。どういった奏者だったのでしょうか・

| |

69.シュトラウス、四つの最後の歌 | |

| name: | 夢中人 - 2002年07月25日 0時08分38秒 |

ワーグナー:名歌手 前奏曲 ワーグナー:ジークフリート牧歌 シュトラウス:四つの最後の歌(世界初演) ワーグナー:トリスタン:前奏曲と愛の死 ワーグナー:ジークフリートのラインへの旅(神々の黄昏終幕) 1950年5月22日、ロイヤル・アルバート・ホール。フィルハーモニア管弦楽団、指揮ウィルヘルム・フルトヴェングラー、ソプラノはキルステン・フラグスタート。フィルハーモニア・コンサート協会の1949/1950シーズン最後を飾る演奏会でした。「四つの最後の歌」はちょうど8ヶ月前に亡くなった作曲家に敬意を表して「1.眠りにつくときに、2.9月、3.春、4.夕映えに」というオリジナルの順序(通常の曲順は、1.春、2.9月、3.眠りにつくときに、4.夕映えに)で演奏され、独唱者のフラグスタートは、手に楽譜を携えて歌いました。また、しみじみとした傑作の演奏が終わってから数秒間の沈黙の後に拍手が起こったといいます。 フィルハーモニア管弦楽団は、そのレコードの多さのゆえに録音用のオーケストラと見なされがちですが、そのレコードの多さとは逆に、デニス・ブレインが在籍した当時のライヴ録音は五つ(*)しか残っていません。最も古いものがこのシュトラウスの初演で、フルトヴェングラーのディスコグラファー、オルセンによれば初演当日のドレス・リハーサルの録音とされています。録音は、とても貧弱でノイズも多いのですがフラグスタートの圧倒的な歌いっぷりやデニス・ブレインの素晴らしいソロは充分伝わります。 不思議なのは、曲の最後数秒間それまでの盛大なノイズがピタリと止むことで一体どういう素性の原盤なのか興味深いところです。スティーヴン・ペティット著、山田淳さん訳の伝記によりますと、この演奏会で2番ホルンだったオーブリー・ブレインが不調で、後日ウォルター・レッグから退団を告げられたとありますが、シュトラウスでは特に感じられません。 (*)ほかにドン・ファン(カラヤン、1952.5.28、ベルリン・ティタニア・パラスト)、ブラームス交響曲ほか(トスカニーニ、1952.9.29 & 10.1、ロイヤル・フェスティバル・ホールRFH)、第9(フルトヴェングラー、1954.8.22、ルツェルン・クンスト・ハウス)、四つの最後の歌(カラヤン、1956.6.20、RFH) | |

68.SOTONE HISTORIC RECORDINGS | |

| name: | みきちょ - 2002年07月22日 22時29分26秒 |

夢中人様 ご無沙汰しています。 さて、33でおっしゃってましたブレインの新譜の件ですが、標題の発売元がWebsiteを立ち上げた旨、国際ホルン協会のメーリングリストで投稿していました。 www.sotone.com です。 デニスの分のジャケット、何といってよいのか...。 オンラインのオーダーフォームがありますが、例の著作権の問題による日本への 発送の可否は不明です。 サンプル音源も聴ける(ようになる?)ようです。

| |

67.こんなのがありました | |

| name: | Favart - 2002年07月21日 23時26分34秒 |

ご参考まで。 http://... トスカニーニはカンテッリをわが子のように可愛がっていたとのことで、カンテッリが1956年11月亡くなったときには大変なショックだったようです。そして、その1年後、トスカニーニも亡くなってしまいました。 トスカニーニのオケの練習は大変なものだったそうですが、カンテッリもトスカニーニの影響をうけているのでしょう。 | |

66.カラヤン/POの「水上の音楽」のレコードの裏面 | |

| name: | Favart - 2002年07月20日 22時47分07秒 |

に「くるみ割り人形」が入っていますが、この演奏もブレインでしょうか?「花のワルツ」で奥ゆかしいホルンの音が聞こえます。ブレインの演奏はいろいろ聴いていますが識別できるレヴェルに達していません。ご教示よろしくお願いいたします。フィストラーリ/ソシエテの「花のワルツ」がThevetかどうか大山様に聴いていただいています。(こちらは録音が古く識別が難しい。) 最近カンテルリ/POでワーグナーの「ジークフリート牧歌」、チャイコフスキーの幻想序曲「ロメオとジュリエット」を聴きました(HA1035)。ワーグナーでは後半部分でやや長いホルンのソロがあります。こちらはいかがでしょうか? カンテルリも若い時(35歳)に事故(飛行機)で亡くなったとのことでDBに似ています。私の好きなモーツァルトも若くして亡くなっていますが、才能ある音楽家の早世には心が痛みます。 ヘンデルの頃のホルンはコルノ・ダ・カッチャとのこと、演奏が難しかったのでしょうね。バッハのロ短調ミサ曲(東京ライヴ)もCDを見たらヘルマン・バウマン(コルノ・ダ・カッチャ)と書いてありました。これって、本当にコルノ・ダ・カッチャを吹いているのでしょうか?

| |

65.トリルも上手 | |

| name: | 夢中人 - 2002年07月20日 0時51分56秒 |

ハーティ版「水上に音楽」の第1曲アレグロは派手なホルンの信号で始まり、全音符にはトリルが付けられていて、如何にも賑々しく鳴らすようにありますが、これ(リップ・トリル)がなかなか容易ではなく、録音のフィルハーモニアはトリルをかけませんが、ベルリン・フィルハーモニー/カラヤン(EMI、1959年録音)はどうだったか。ニコラウス・ハルノンクールなどはジャズで使うようなフラッター奏法で吹かせていました。  ヘンデルが王室の舟遊びのために「水上の音楽」を作曲した頃(1715年)のホルンは、 Corno da caccia

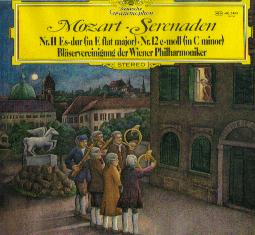

(狩のホルン)と呼ばれる自然ホルンでヴァルヴもピストンもありませんでした。しかしてその奏法は、朝顔を上後方に向けて高音域を華々しく吹いたといいます。(写真は1974年、ポリドールから出たウィーン・フィルハーモニー管楽アンサンブルによるモーツァルトのセレナーデ11番、12番のLP(MG2443)レコードジャケットでドロテーア・デスマロヴィッツがイラストしたもの。ホルン奏者が真上後方に楽器を上げて吹いています。)その1715年、ウィーンで替管(クルーク)が考案された後、世紀の中頃にドレスデンの宮廷奏者、アントン・ヨーゼフ・ハンペルがハンド・ストップ奏法を編み出して以来、ホルン奏者は楽器を下後方に下ろして、朝顔の中に左手を挿入するようになりました。モーツァルトもこの時期にあたります。 ヘンデルが王室の舟遊びのために「水上の音楽」を作曲した頃(1715年)のホルンは、 Corno da caccia

(狩のホルン)と呼ばれる自然ホルンでヴァルヴもピストンもありませんでした。しかしてその奏法は、朝顔を上後方に向けて高音域を華々しく吹いたといいます。(写真は1974年、ポリドールから出たウィーン・フィルハーモニー管楽アンサンブルによるモーツァルトのセレナーデ11番、12番のLP(MG2443)レコードジャケットでドロテーア・デスマロヴィッツがイラストしたもの。ホルン奏者が真上後方に楽器を上げて吹いています。)その1715年、ウィーンで替管(クルーク)が考案された後、世紀の中頃にドレスデンの宮廷奏者、アントン・ヨーゼフ・ハンペルがハンド・ストップ奏法を編み出して以来、ホルン奏者は楽器を下後方に下ろして、朝顔の中に左手を挿入するようになりました。モーツァルトもこの時期にあたります。さらに19世紀になってヴァルヴ装置が発明されて、瞬時に音階を変えることが出来るようになりましたが、現在でもモーツァルトの協奏曲などでは昔ながらのリップ・トリルを巧みに行うのが名人の証です。デニス・ブレインは、ダブル・タンギングの場合もそうですが、このトリルでも誰にも真似の出来ないほど上手です。カラヤンの「水上の音楽」第2曲エアーで一瞬トリルをかけますが、弱音で吹いているので何度聴いてもリップ・トリルかヴァルヴ・キー・トリルなのか判別できません。 | |

64.「水上の音楽」−続 | |

| name: | Favart - 2002年07月18日 0時07分17秒 |

カラヤン/POの「水上の音楽」(XL5023)を聴いてみました。全体としてはシンフォニックな演奏でPO時代のカラヤンはやはりカラヤンでした。でもDBはいい演奏です。特に「Air」の後半(中頃?)にホルンのロングトーンがありますが、絶妙なロングトーンです。私はこの数秒間のロングトーンだけで、もう感激です。 私の好みの「水上の音楽」は小編成の室内管弦楽団でホルンの音がびんびん聞こえてくるような演奏ですが、こんな演奏をきのう見つけました。この話は後日ThevetのHPの方でしたいと思います。 | |

63.はじめまして | |

| name: | Lamoureux - 2002年07月16日 21時42分57秒 |

はじめまして。京都在住のクラシック大好き人間です。 ブレインのhrのすごさはフランスのテヴェ,ブレイン亡きあとのシヴィルなど と並んでびっくりさせられるものがありますね。私もカラヤン/フィルハーモニア などのレコードでブレインの演奏をいろいろ聴いてますがどれもすごいものばかり ですね。 (私は音楽の専門家ではないので詳しいことまでは書けませんけど) 個人的に気に入っているのはモーツァルト,ヒンデミットのホルン協奏曲, あとはカラヤン/POのベートーヴェン交響曲全集とブラームスの交響曲 (3番のみなし),シベリウス(4,6,7番),チャイコフスキー(5番) の交響曲など,マルコのプロコの7番,ハチャトゥリアンの自作自演(1954) あたり。ほかにも出てくるかもしれませんが。 | |

62.ホルン/ファゴット :なるほど | |

| name: | CATO - 2002年07月12日 9時57分10秒 |

カラヤンPOのモーツアルト協奏交響曲。前から買いたいと思っていましたが、夢中人さんからの感化もあって最近入手し、毎日聞いています。 いつも同じことを言って掲示板の無駄遣いですが、なんとホルンのコントロールの完璧なこと!!。まるで世界一のスケーターがどんな規定のコースを設定されてもきっちり当然のようにこなしてしまうのを目にする思いです。この時代、ホルンとファゴットは今のように積極的な分業がなく、重ねて使われたり、代用したりしていたようですが、これがこの演奏ではよくわかります。ブレインがファゴット他に邪魔せずピッタリと地味に(しかし完璧なので、この地味さがかけがえのないものに聞こえる)寄り添って、まさしく協奏しています。これ以上書いても、うまい、完璧、凄い、の羅列になるのでやめておきます。 なお、カラヤンも若い時期で思い入れたっぷりに自由にPOを操縦しているのが印象的なCDです。

| |

61.リヒター来日公演のロ短調ミサ曲はバウマンでしたか! | |

| name: | Favart - 2002年07月12日 0時13分11秒 |

|

リヒター/ミュンヘンバッハ来日公演のロ短調ミサ曲は思い出の曲です。ホルンが「うまいなー!!」(11曲目のクオニアム)といつも思っていました。この時の演奏会自体、緊張感と熱気(集中力)に包まれていて、参加していた全員がすばらしい演奏をしていたと思います。当時私はバッハとフルートに熱中していましたが、事情により会場には聴きに行けませんでした。でも、NHKの放送(ライヴだったと思います)を手に汗を握りしめ、涙を流さんばかりに興奮して聴いていたのを思い出します。第11曲のクオニアムの少し前の第8曲にパウル・マイゼンのこれまたすばらしいフルートのソロがあります。水のしたたるような美しいフルートです。 こんなに充実した演奏会はなかなかあるものではないと思います。この前のギュンター・ヴァントの来日公演に肩を並べるような貴重な音楽会だったと思います。 カラヤン/POでDBがどんな演奏をしているか、ますます聴きたくなりました。 カンテルリ/POの「モーツァルトの29番(お気に入り)」も興味津々です。 | |